Иногда нам нужно напоминание, зачем вообще существуют литература и чтение. Для одних это способ выжить в тяжелейшие времена, для других — путь к солидарности и состраданию, для третьих — к внутренней свободе, которой нельзя коснуться руками, но можно обрести, перелистывая страницы. В этой подборке — пять романов, где книги и чтение становятся настоящей движущей силой сюжетов и судеб:

- Маркус Зузак «Книжный вор»

- Рэй Брэдбери «451 градус по Фаренгейту»

- Луис Сепульведа «Старик, который читал любовные романы»

- Анна Гавальда «Просто вместе»

- Керри Мейер «Книжный на левом берегу Сены»

Маркус Зузак «Книжный вор»

Роман австралийского писателя рассказывает о девочке по имени Лизель Мемингер, живущей в нацистской Германии и учившейся читать по украденным и спасенным книгам; историю ведет необычный рассказчик — Смерть. С того, что повествователем выступает персонифицированная Смерть, начинается особая оптика: в условиях тотальной войны и пропаганды чтение становится актом сопротивления и способом сохранить язык, память, сострадание. Это не просто сюжетная деталь, а центральный символ, вокруг которого Зусак собирает целый комплекс мотивов — от слова как убежища до слова как вызова. Экранизация романа вышла в 2013 году, что подчеркивает уже канонический статус книги в мировой массовой культуре.

Ряд исследовательских и читательских материалов указывает, что Смерть в романе — не карающая сила, а свидетель, фиксирующий, как слово способно удержать человеческое в нечеловеческих обстоятельствах. Такой подход усиливает гуманистическую линию: книга, которую Лизель пишет и перечитывает, — это ее голос против небытия. В то же время часть критики подчеркивает и исторический контекст: детство как уязвимая территория в тисках идеологии, где личные истории становятся мишенью для тоталитарной машины.

Если говорить о механике действия, то мотив чтения работает сразу на нескольких уровнях. Во-первых, это личная терапия: Лизель учится читать с приемным отцом, и эти домашние уроки в подвале для нее важнее школьных — они связывают ее с миром слов, где можно укрыться от сирен и маршей. Во-вторых, чтение выступает как форма солидарности: девочка читает вслух соседям в бомбоубежище, делится найденными историями с юношей-евреем, скрывающимся у нее дома. И, наконец, это активный протест: книги, которые Лизель вытаскивает из огня или крадет из библиотеки бургомистра, — символ присвоения себе права на собственную память и собственный язык. В результате книга становится не только сюжетным мотором, но и частью этической интонации романа, в котором любое слово — не звук, а поступок. Дополнительные разборы темы рассказчика и роли книг легко найти в рецензиях и эссе читателей и критиков.

Рэй Брэдбери «451 градус по Фаренгейту»

Антиутопия Брэдбери, написанная в разгар холодной войны, кажется пугающе актуальной всякий раз, когда разговор заходит о цензуре, обезличивающих развлечениях и добровольном отказе думать. Инженер пожарной службы Гай Монтэг живет в мире, где пожарные поджигают книги, потому что общество боится сложности и неоднозначности. Это не просто сатира на телевидение и конформизм; это и манифест о том, что человеческая свобода начинается с права на сложное чтение, на столкновение идей и на болевой эффект мысли. Брэдбери много раз подчеркивал, что в романе его тревожила не только государственная цензура, но и самоуспокаивающаяся культура, в которой люди перестают читать добровольно, променяв глубокие тексты на легкое зрелище. В энциклопедических статьях можно проследить ключевые мотивы романа и сюжетную канву, связанную с бегством Монтэга и подпольем людей-книг.

По мере развития действия книга выступает то как запретный плод, то как «человеческий накопитель» памяти. Финальная идея романа — сохранение текстов в устной форме, когда изгнанники запоминают книги, чтобы передать их будущим поколениям, — предельно расширяет понятие литературы: книга — это не переплет и бумага, а способ удержать смысл и язык, пока «город» отдает себя огню. В этой форме Брэдбери формулирует одну из самых сильных метафор XX века: чтение — не комфорт, а действие, иногда рискованное, но неизбежное для тех, кто не хочет раствориться в шуме. Соответствующие справочные материалы подтверждают и хронологию публикации, и важнейшие элементы фабулы: пожарные как цензоры, соседство экранов и пустоты, путь героя к инакомыслию.

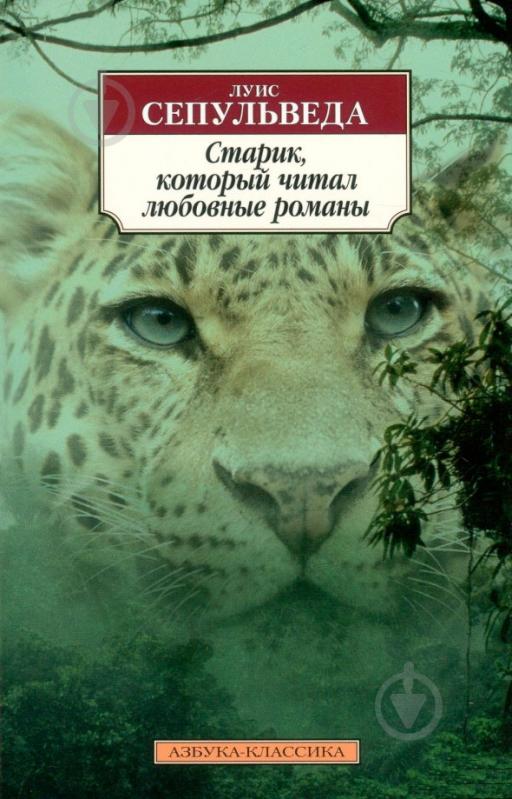

Луис Сепульведа «Старик, который читал любовные романы»

Небольшой по объему, но необычайно емкий роман чилийского писателя разворачивается в амазонской глуши, где старик Антонио Хосе Боливар живет на границе индейского и «белого» мира, хранит в себе знание леса и, казалось бы, ведет жизнь европейца-поселенца. И все же его внутренний дом — там, где открывается очередной простой, часто сентиментальный, но искренний любовный роман, привезенный странствующим дантистом Рубикундо. Чтение для героя — не эстетическая игра, а способ прожить враждебную реальность, справиться с одиночеством и сохранить нравственный компас. О романе, его аргументах и экокритической перспективе подробно пишут испано- и русскоязычные источники, указывая на авторский опыт жизни среди народа шуар и на антиклерикальные и антикоррупционные нотки в изображении местных властей.

Контрапунктом выступает охота на ягуара, превратившегося в мстителя после гибели детенышей от рук браконьеров: старик вынужден участвовать в погоне, хотя лучше многих понимает законы леса и трагизм человеческого вторжения. Эко-аллегория Сепульведы здесь предельно ясна: цивилизация, лишенная уважения к природе, обречена на насилие и деградацию. И роль чтения — не отвлекающий фон, а компенсация травмы, практическая психология самосохранения. Не случайно литература в романе — «любовные истории»: именно они дают герою иной регистр чувствительности, учат вниманию и уважению — качествам, которым не обучают «начальники» рубки тропиков. Краткие конспекты и эссе о книге отмечают, что «романы о любви» спасают героя от ожесточения, открывая, как сказано в одном из пересказов, возможность «сбежать от реальности, но не предать ее».

Анна Гавальда «Просто вместе»

Французский роман о встрече четырех людей, которые по разным причинам оказались не на своих местах, — это история о бытовой нежности и солидарности, об искусстве жить «просто вместе». С точки зрения нашей темы особенно интересно, как в пространстве их коммунальной квартиры и в диалогах героев книги и живопись, и чтение становятся средствами взаимного узнавания. Гавальда известна умением говорить о повседневности так, будто это зона этики: забота, внимание и культура — одно и то же. По энциклопедическим справкам «Просто вместе» — один из самых популярных романов писательницы, получивший и киноадаптацию; в содержательных обзорах отмечается, что герои буквально «вытаскивают» друг друга к жизни, делясь простыми радостями, разговорами и, в том числе, книгами.

Сила литературы здесь проявляется тихо, без деклараций: это и совместное чтение, и «домашняя библиотека» как знак доверия, и разговоры о художниках и писателях, через которые герои обмениваются смыслом и теплом. На этом фоне книги — не фетиши, а социальные связующие. Их функция схожа с приготовленной едой, ремонтом старой квартиры, заботой о бабушке — всем тем, что делает из случайных соседей близких. Важно и то, что Гавальда показывает чтение как практику самоценности: героиня, которая еле держится на ногах из-за работы и одиночества, благодаря контакту с культурой учится замечать мир, а значит — и себя. В этом смысле «Просто вместе» — роман о медленном иммунитете: книги не решают проблем за героев, но они укрепляют способность переживать и любить. Обобщающие материалы подтверждают «мостовую» роль культуры и общения как главного сюжета книги.

Керри Мейер «Книжный на левом берегу Сены»

Роман американской писательницы посвящен легендарному парижскому книжному магазину Shakespeare and Company и его хозяйке Сильвии Бич — женщине, решившейся на то, чего не смогли многие крупные издатели: она опубликовала в 1922 году «Улисса» Джеймса Джойса, тем самым перевернув представления о границах литературы. В русскоязычных описаниях название романа закрепилось как «Книжный на левом берегу Сены», и фокус книги — не только в романтике Парижа двадцатых, но и в том, какой ценой пробивает себе дорогу неудобная книга. Это точка, где сила книг становится силой людей, которые их защищают, редактируют, печатают и продают. Обзорные материалы по роману и справки об исторической Сильвии Бич позволяют уверенно говорить о документальной подпитке сюжета и о той интеллектуальной экосистеме, которую создал ее магазин.

Здесь важно не спутать: речь не о мифологизированной «богеме», а о конкретной работе — переговорах, рисках, судебных угрозах и финансовых провалах, без которых «Улисса» мир мог бы узнать куда позже, а то и в другом виде. Роман показывает, что одна книжная лавка способна стать культурной силой, от которой отталкиваются писатели, переводчики, читатели целой эпохи. Это тоже форма влияния книг: они меняют мир через людей, готовых идти на принцип. Именно Бич стала первым издателем Джойса, а в литературных обзорах подчеркивается, как вокруг ее магазина складывалась сеть поддержки авторов-новаторов.